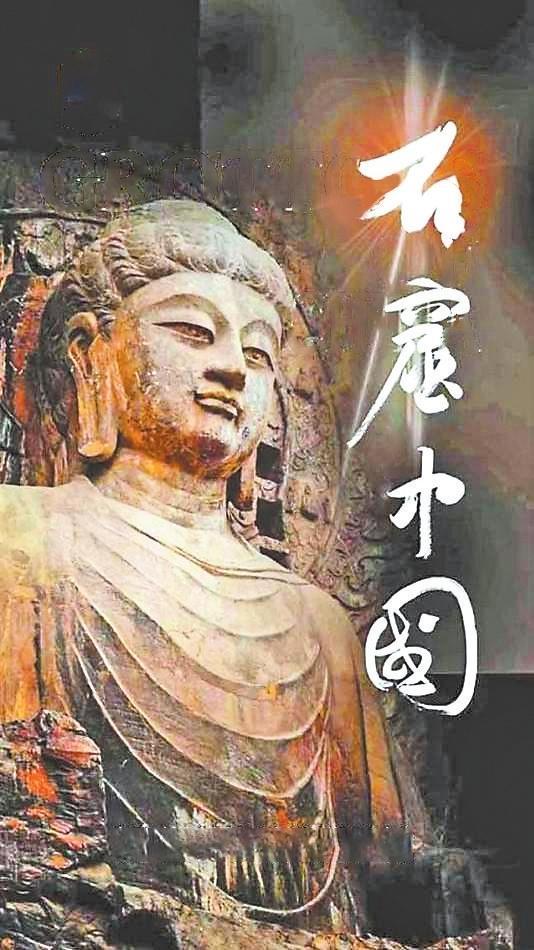

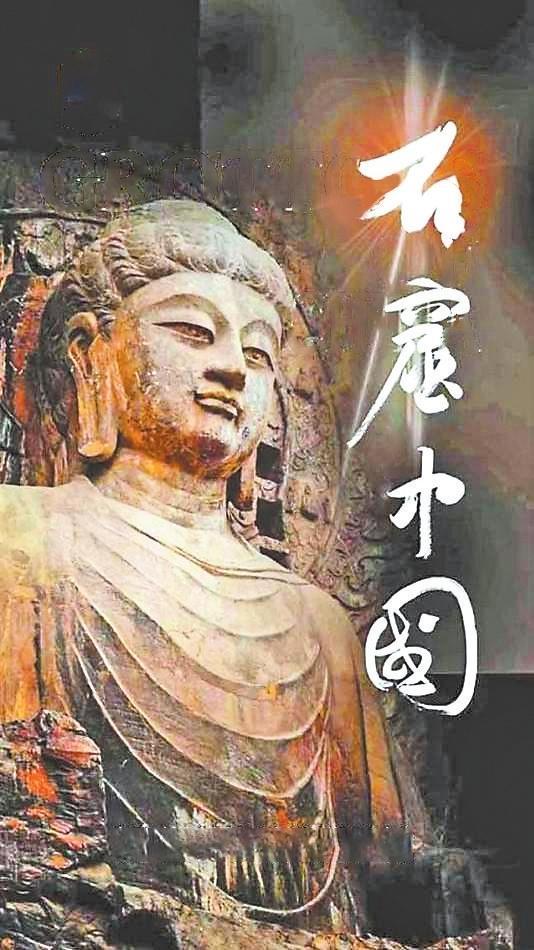

《石窟中國(guó)》劇照 吳 健

《石窟中國(guó)》劇照 吳 健

□ 常青

石窟寺就是開(kāi)鑿在河畔山崖間的寺院��。東漢以來(lái)�,隨著佛教在中國(guó)的傳播�,石窟寺這種集建筑、雕塑���、繪畫(huà)于一體的藝術(shù)形式�,也在中國(guó)得以長(zhǎng)足發(fā)展�。中國(guó)的石窟與摩崖造像��,不僅反映著宗教文化內(nèi)容����,也集中體現(xiàn)了中國(guó)古代文化的精華。

在以前的影視作品中不乏石窟內(nèi)容����。但相比之下,由中央廣播電視總臺(tái)影視劇紀(jì)錄片中心出品���,甘肅紀(jì)錄片拍攝制作團(tuán)隊(duì)承制的三集紀(jì)錄片《石窟中國(guó)》�,是一部不同凡響的作品����。這部紀(jì)錄片以宏大的氣勢(shì)�、優(yōu)美的畫(huà)面��,向觀眾全面展示了中國(guó)石窟的價(jià)值與魅力����。

以地域?yàn)榫€索 以歷史發(fā)展為主軸

中國(guó)石窟藝術(shù)的分布有其地域特點(diǎn)?�?偟膩?lái)看�����,中國(guó)石窟可分為新疆��、中原北方����、南方、西藏這四大地區(qū)���,而位于新疆����、中原北方地區(qū)的時(shí)代早、規(guī)模大�、分布區(qū)域廣,南方與西藏地區(qū)的石窟藝術(shù)時(shí)代較晚��、分布區(qū)域較小�����。這種分布特點(diǎn)是與石窟藝術(shù)主要沿著古絲綢之路從西向東逐漸傳播有關(guān)�����。

中國(guó)石窟藝術(shù)的發(fā)展可大體分為三個(gè)時(shí)期��,即南北朝的初步發(fā)展與漢民族風(fēng)格的形成�,隋唐的發(fā)展與高峰期的形成�����,五代宋元時(shí)期中國(guó)化與世俗化的深入��,最終使石窟完全成為中國(guó)化的藝術(shù)形式�。

《石窟中國(guó)》的三集劃分,就是按照學(xué)術(shù)界對(duì)石窟藝術(shù)的地域分布與時(shí)代發(fā)展而作的��。第1集《東漸》,重點(diǎn)講述了石窟藝術(shù)從新疆到中原北方的傳播經(jīng)過(guò)����。第2集《微笑》,展示了印度的藝術(shù)形式發(fā)展為面含中國(guó)式微笑的中華民族佛像風(fēng)格形成的過(guò)程��。第3集《人間》���,記錄著石窟藝術(shù)由宗教性走向世俗性的歷程�����。因此�����,這三集紀(jì)錄片不僅給我們展示著宏大的橫向畫(huà)面���,也概括了石窟藝術(shù)的縱向發(fā)展歷史,是一部非常生動(dòng)的極簡(jiǎn)動(dòng)態(tài)石窟發(fā)展史�。

展現(xiàn)石窟寺發(fā)展的文化土壤

中國(guó)石窟藝術(shù)有著各時(shí)代的不同風(fēng)格特點(diǎn)。在同一個(gè)時(shí)代不同地域的石窟藝術(shù)也有著不同的地方風(fēng)格�,構(gòu)成了百花齊放、豐富多彩的美麗圖畫(huà)。時(shí)代風(fēng)格的形成取決于各時(shí)代人們的審美情趣��,而同一時(shí)代不同的地方風(fēng)格則取決于不同地域文化之下人們所具有的特殊欣賞口味���,特別是由不同的民族所創(chuàng)建的石窟寺����。

新疆北部的庫(kù)車�、拜城一帶,在公元四至六世紀(jì)發(fā)展起來(lái)了中國(guó)第一批石窟寺��,以拜城的克孜爾石窟為代表��。開(kāi)鑿這批石窟的主人是古代龜茲人����。

在公元五世紀(jì)初,漢族地區(qū)興起的最早石窟藝術(shù)位于甘肅河西走廊�����,以武威天梯山石窟為中心�����。開(kāi)鑿這批石窟的主人是古代匈奴人��。

中國(guó)第一個(gè)大規(guī)模石窟寺群形成于公元五世紀(jì)中葉的山西大同����,主導(dǎo)者是古代鮮卑人。

新疆吐魯番的柏孜克里克石窟的主要窟群形成于公元十至十三世紀(jì)��,是在回鶻民族的統(tǒng)治下完成的�����。

位于浙江杭州飛來(lái)峰的大量元代石雕龕像����,具有漢、藏兩種風(fēng)格��。

因此��,中國(guó)的歷朝石窟藝術(shù)是多民族團(tuán)結(jié)與融合的產(chǎn)物���,體現(xiàn)著各民族間文化的相互交流����。對(duì)此,《石窟中國(guó)》則以現(xiàn)當(dāng)代各地域不同的文化特色向人們展示著那里曾經(jīng)有過(guò)的不同民族的風(fēng)采��,是滋潤(rùn)石窟藝術(shù)之花的肥沃土壤��。

以學(xué)術(shù)研究為基礎(chǔ)

中國(guó)石窟藝術(shù)浩如煙海���。如果沒(méi)有學(xué)者們的研究成果�,我們不可能對(duì)石窟藝術(shù)的前因后果��、發(fā)展脈絡(luò)有所了解��。從考古學(xué)和美術(shù)史的角度研究石窟藝術(shù)�,起始于20世紀(jì)之初,開(kāi)始是由西方和日本學(xué)者做的�。1950年以后,中國(guó)學(xué)者開(kāi)始研究中國(guó)石窟�����,以北京大學(xué)教授閻文儒和宿白先生��、中央美術(shù)學(xué)院金維諾先生為代表��。特別是到了20世紀(jì)80年代以后�����,一批中青年學(xué)者異軍突起��,成為學(xué)術(shù)界的中堅(jiān)力量����,使中國(guó)人自己的研究居于全世界的領(lǐng)先地位,得到了世界學(xué)術(shù)界的認(rèn)可�����。

考古學(xué)泰斗宿白先生對(duì)中國(guó)石窟寺研究的突出貢獻(xiàn)����,主要是對(duì)新疆、甘肅�����、山西����、江蘇、浙江地區(qū)早期石窟藝術(shù)的樣式與譜系的梳理與研究����,提出了漢地早期石窟的涼州模式��、北魏中期的云岡模式����,以及南朝石窟藝術(shù)的發(fā)展與北方的密切關(guān)系��?����!妒咧袊?guó)》以宿白先生的研究為主線���,依次向大家介紹了新疆石窟的龜茲風(fēng)格��、甘肅北涼的涼州藝術(shù)模式����、山西大同的云岡石窟模式及其對(duì)中原地區(qū)龍門(mén)石窟的影響���。

此外��,片中還不斷穿插著學(xué)者們對(duì)石窟藝術(shù)的解讀��,更使該片對(duì)中國(guó)石窟藝術(shù)的展現(xiàn)具有權(quán)威性�。

千年瑰寶保存之不易

中國(guó)石窟寺的開(kāi)鑿就地取材�、因地制宜。例如��,洛陽(yáng)龍門(mén)石窟建在質(zhì)地堅(jiān)硬的寒武�����、奧陶紀(jì)石灰?guī)r上��,在它的表面可以雕刻出很精細(xì)的紋飾與形象�����。大同云岡石窟建在較為松散的侏羅紀(jì)砂巖上�,雕鑿起來(lái)較石灰?guī)r省力得多,因此較容易開(kāi)出一系列宏偉的大型洞窟���,但對(duì)于具體的形象卻無(wú)法像龍門(mén)石窟那樣精雕細(xì)刻��。敦煌莫高窟所在的鳴沙山���,是由第四紀(jì)初期的沉積物酒泉礫石層組成的大小不等的鵝卵石和沙土的混凝物��。石子雖然堅(jiān)硬���,但彼此間的黏力不大,雖可鑿窟��,但在上面雕刻就不行了���,于是莫高窟只能在礫巖上抹泥層��、再制作泥塑像與繪壁畫(huà)��。

各種各樣的石窟寺����,在最先設(shè)計(jì)的時(shí)候���,一般都修建有木結(jié)構(gòu)的窟檐以保護(hù)石窟��,有的在窟前還加蓋了木結(jié)構(gòu)的佛殿��,石窟是木結(jié)構(gòu)佛寺的重要組成部分�。隨著歲月的流逝,木質(zhì)的建筑早已不存在了��,今天人們所能看到的���,就只有裸露在斷崖間的一個(gè)個(gè)洞窟了��。

在大自然中經(jīng)過(guò)了一千多年的洗禮,各地的石窟寺都有不同種類的病害�����。例如����,在疏松的砂巖上開(kāi)鑿出來(lái)的云岡石窟,表面逐年風(fēng)化���,雕刻就會(huì)逐年模糊不清��。在壁面上抹泥彩繪壁畫(huà)的敦煌莫高窟��,通過(guò)紫外線的逐年照射����,過(guò)去絢麗的色彩就會(huì)逐漸褪色�,原有的墨書(shū)題記也會(huì)越來(lái)越看不清了�����。在石灰?guī)r體上雕刻出來(lái)的龍門(mén)石窟��,由于山體內(nèi)部水系的不斷侵蝕��,表面的雕刻就會(huì)逐漸消失�。只有通過(guò)現(xiàn)代科技手段進(jìn)行維修�����,才能延長(zhǎng)這些石窟的壽命����,使我們的子孫后代更多地欣賞這批古代藝術(shù)品。

在《石窟中國(guó)》中�,我們可以看到石窟保護(hù)修復(fù)工作者,通過(guò)自然科學(xué)的手法應(yīng)用于石窟寺的保護(hù)��,不僅處理了石窟的病害�,還使有的藝術(shù)作品表面得以修復(fù),既保持了石窟的原貌��,還延長(zhǎng)了石窟的壽命。

《石窟中國(guó)》不僅向人們展示了青年學(xué)生對(duì)石窟寺的學(xué)習(xí)����,也體現(xiàn)了古老的石窟寺對(duì)當(dāng)代藝術(shù)家的創(chuàng)作所提供的文化藝術(shù)養(yǎng)分。這是一個(gè)正確的藝術(shù)啟示���,因?yàn)槿魏蚊褡宓乃囆g(shù)創(chuàng)新都離不開(kāi)自己的文化土壤��,這才是我們的文化源泉��。

總之����,《石窟中國(guó)》是一部極佳的藝術(shù)作品���,能夠從中領(lǐng)略中國(guó)石窟的價(jià)值與魅力所在。

(作者系四川大學(xué)藝術(shù)學(xué)院教授����、博士生導(dǎo)師)